Clausuraron y desalojaron una fiesta clandestina en Alta Córdoba

Fue durante la madrugada del sábado en un local comercial, donde había una concurrencia de unas 300 personas.

La película de Damien Manivel premiada en el Festival de Locarno, es un retrato de precisión quirúrgica sobre cómo los cuerpos purgan un viejo trauma a través de la danza.

Ed Impresa25/09/2020 Iván Zgaib

Especial para La Nueva Mañana

Isadora Duncan, usualmente apodada la “madre de la danza moderna”, también fue la madre de una tragedia: dos hijos que se ahogaron en la primavera de 1913, cuando el auto en el que paseaban con su niñera salió disparado hacia la boca del Sena. Aplastada por el dolor, Isadora se encerró en su estudio. Se abrazó a sí misma. Buscó hacer posible lo imposible. Es decir, que su cuerpo paralizado por la angustia se moviera; que el gesto de sus brazos lanzados al vacío convirtieran el accidente en una manifestación de la belleza.

Esa danza del duelo llevó el nombre de La madre, y los diarios que documentaron su grito coreográfico se convirtieron en el pozo ciego del cual sale Los hijos de Isadora, la nueva película de Damien Manivel.

En ella, tres episodios consecutivos observan a distintas mujeres francesas. Cada una se conecta de maneras peculiares con el legado de Isadora, lo cual vuelve al film una ouija de conversaciones con muertos: las mujeres contemporáneas siguen los pases catárticos que ideó Isadora, mientras esa pieza coreográfica recuerda a la bailarina haciendo la despedida a sus hijos difuntos.

Todo eso (en definitiva, la crónica de los cuerpos actualizando un trauma) transcurre bajo la forma intimista de un diario. Entre escena y escena, las placas anuncian el paso de los días. El lapso de cada jornada retrata los rituales de ensayo que emprenden las protagonistas. En cierta manera, es una estructura espejada: hace eco del libro que lee una bailarina en el primer episodio, donde Isadora narra su proceso de duelo (que es, también, su proceso artístico).

Pero la forma narrativa coincide además con la puesta en escena. Manivel construye todo a partir de una observación enfermiza de los detalles mínimos, con una precisión casi quirúrgica: cada plano estudia el cuerpo y los gestos de las protagonistas, del mismo modo en que estas estudian microscópicamente las palabras de Isadora y los dibujos que grafican sus movimientos.

La composición de los planos, en especial durante el primer episodio, van focalizando la atención sobre fragmentos que luego se conectan. Primero puede ser el recorrido de la cámara sobre la hoja de un cuaderno desbordado de anotaciones. Luego, un deslizamiento que nos transporta desde las páginas jeroglíficas a las manos que las sostienen, mientras replican la purga corporal de Isadora. Y finalmente, un salto final: desde el encuadre parcial de las extremidades (manos y brazos acunando bebés fantasmas) hacia los rostros en trance de las bailarinas. Cada plano está allí por una razón; ese es el triunfo formal de Manivel. Y cada elemento que se suma a la cadena visual representa un continuum afectivo: entre las escrituras de Isadora, el cuerpo de las bailarinas y sus gestos.

El episodio que oficia de apertura es curiosamente silente. La única voz que se escucha proviene de los diarios ultratumba de Isadora. Pero la atención de Manivel está lanzada exclusivamente al cuerpo de esa bailarina joven que estudia a una bailarina muerta. Su decisión radical pasa por depurar la narración de cualquier elemento excesivo, volviendo a la figura femenina el único móvil de expresión. Se trata de un acercamiento que en general cumple sus promesas, aunque por momentos tiñe a la película de cierta solemnidad clínica (sin contar la duda subyacente: ¿por qué importa seguir los ensayos de esta joven, de la cual conocemos muy poco?).

Pero los procedimientos del film se basan en movimientos delicados, casi secretos, cuyas recompensas se descubren con el transcurso de la experiencia completa. Aquel primer episodio signado por la introspección, por ejemplo, es luego resignificado por un segundo acto que comienza a abrir la observación hacia afuera. En este caso, se trata de dos mujeres que ensayan los pasos de Isadora, mientras sus coreografías se asemejan a un campo soleado donde ellas se sienten a gusto para conversar. Aquí, una danza que antes había sido presentada de manera ensimismada (Isadora ahuyentando sus miedos, la bailarina joven ensayando en soledad) se convierte en un vínculo, una proyección hacia fuera, con los otros. En una de las escenas, incluso, la joven confiesa que es la mirada del público la que funciona como un motor para potenciar su baile.

Y el poder de la audiencia cierra la película; es el centro vital del cual se alimenta el último episodio. Justo antes, cuando las mujeres del segundo acto presentan su coreografía, Manivel construye una transición hermosa: la cámara recorre con ternura el rostro atento de la audiencia, sin mostrarnos lo que sucede en el escenario (éste es el contra-plano a una escena anterior, cuando la bailarina observa las butacas vacías y vemos sus gestos soñadores, mientras imagina a sus espectadores del futuro). Así, la danza de Isadora revivida por las bailarinas se vuelve una ofrenda. Es un duelo sentido en el cuerpo danzante, ahora transferido al cuerpo expectante de una comunidad que observa.

Pero aquella transición (la que acaricia los rostros del público) termina registrando a una mujer cualquiera, una más entre el público que ovaciona a la bailarina. Repentinamente, esa señora asume el rol protagónico del episodio final: la vemos salir de la sala, caminar por las calles desiertas, comer espaguetis en un restaurante con carteles de neón resplandeciente. A su manera, la mujer es un doble espectral de la primera bailarina: silenciosa, meditativa, impenetrable. La única manera de acceder a ella es a través de su figura: el andar pesado, con su cuerpo macizo y roto, queda capturado en los planos extensos que la ven cruzar como sonámbula las calles en penumbras.

El cierre final es de una emoción descarnada que no merece revelarse. Lo que sí resulta atinado, quizás, es adelantar algo sobre su resonancia poética y dramática: cómo Isadora, su trauma, su duelo y su arte vuelven a hacerse presente en el cuerpo de una anciana desconocida, en un barrio de las afueras, más de cien años después que un chofer olvidara poner un freno de mano y el auto se desbarrancara con dos niños adentro. Cada momento de intimidad acuciante (un ensayo de baile, o una mujer levantándose del duelo) de repente traza un espacio compartido. Una comunidad oculta de corazones rotos, unida más allá del paso del tiempo. Todo, a través de un simple gesto: acunar al dolor y soltarlo, con los brazos abiertos.

Los hijos de Isadora puede verse en Puentes de Cine y MUBI.

|

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]

Fue durante la madrugada del sábado en un local comercial, donde había una concurrencia de unas 300 personas.

Falleció el viernes a los 83 años en Junín. Fue autor de más de 40 libros, abad y referente espiritual argentino con enorme llegada a través de cuentos y reflexiones.

Así lo aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni tras la reunión del Papa y el mandatario argentino en el Vaticano. No hubo precisiones respecto de la fecha de visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica a nuestro país.

Todas las noticias de la edición papel de este viernes, del semanario con foco en la información de contenido y análisis. Buscanos en los kioscos de Córdoba.

Todas las noticias de la edición papel de este viernes, del semanario con foco en la información de contenido y análisis. Buscanos en los kioscos de Córdoba.

Todas las noticias de la edición papel de este viernes, del semanario con foco en la información de contenido y análisis. Buscanos en los kioscos de Córdoba.

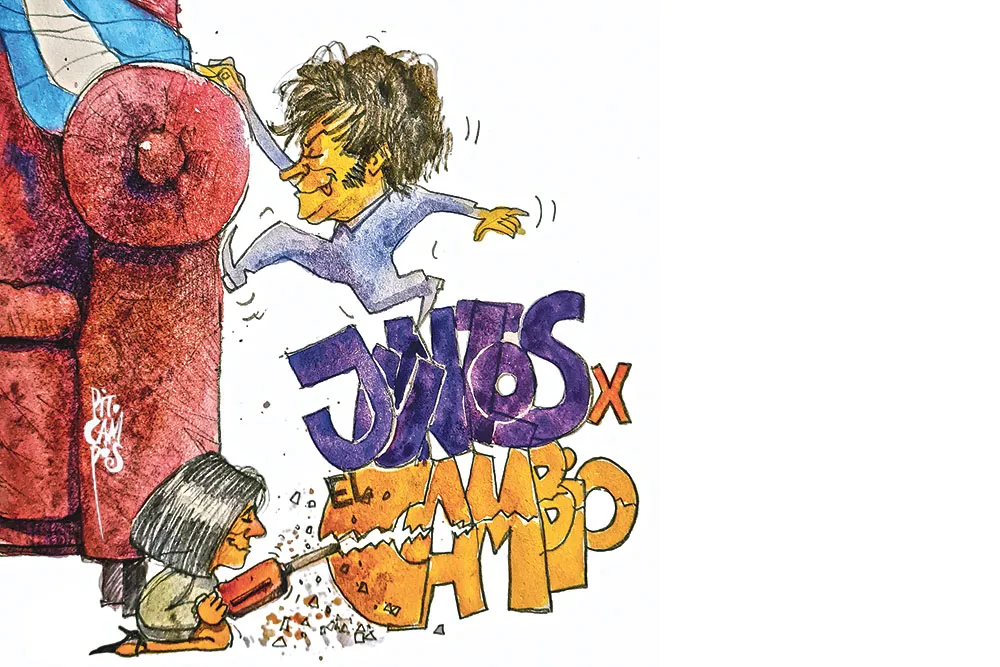

La alianza entre el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica estalló en mil pedazos tras el arreglo electoral que Macri y Bullrich sellaron a escondidas de sus socios con el líder libertario.

Todas las noticias de la edición papel de este viernes, del semanario con foco en la información de contenido y análisis. Buscanos en los kioscos de Córdoba.

Desde el sector supermercadista manifestaron a LNM que el programa nacional tuvo una fuerte repercusión en alimentos y que notaron una suba en la utilización de tarjeta de débito.

Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y personal municipal comenzaron a censar a las familias. La intención es avanzar con su reubicación hacia el barrio social provincial Zepa C, en la zona del Mercado de Abasto, a unos 9 kilómetros del asentamiento actual. Las familias están preocupadas y aseguran que la incertidumbre "es total".

Hubo 67 votos negativos y 19 abstenciones, pero la oposición consiguió doblegar la actitud del oficialismo. La media sanción del proyecto prevé un aumento del 7,2% y una la suba del bono de $70.000 para las mínimas que el Gobierno mantiene congelado.

“Sin ley de presupuesto y con los salarios en su piso histórico; sin paritarias ni respuestas del Ejecutivo nacional, profundizamos el plan de acción en todo el país", indicaron los docentes y confirmaron además, otra gran marcha nacional para fines de junio.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la producción y comercialización de drogas debido a su incorrecta fabricación.

La Policía de Córdoba informó que dos dotaciones de bomberos trabajan en el lugar y que, por el momento, no hay viviendas en riesgo. El incendio se desató en el sudoeste de la ciudad capital.